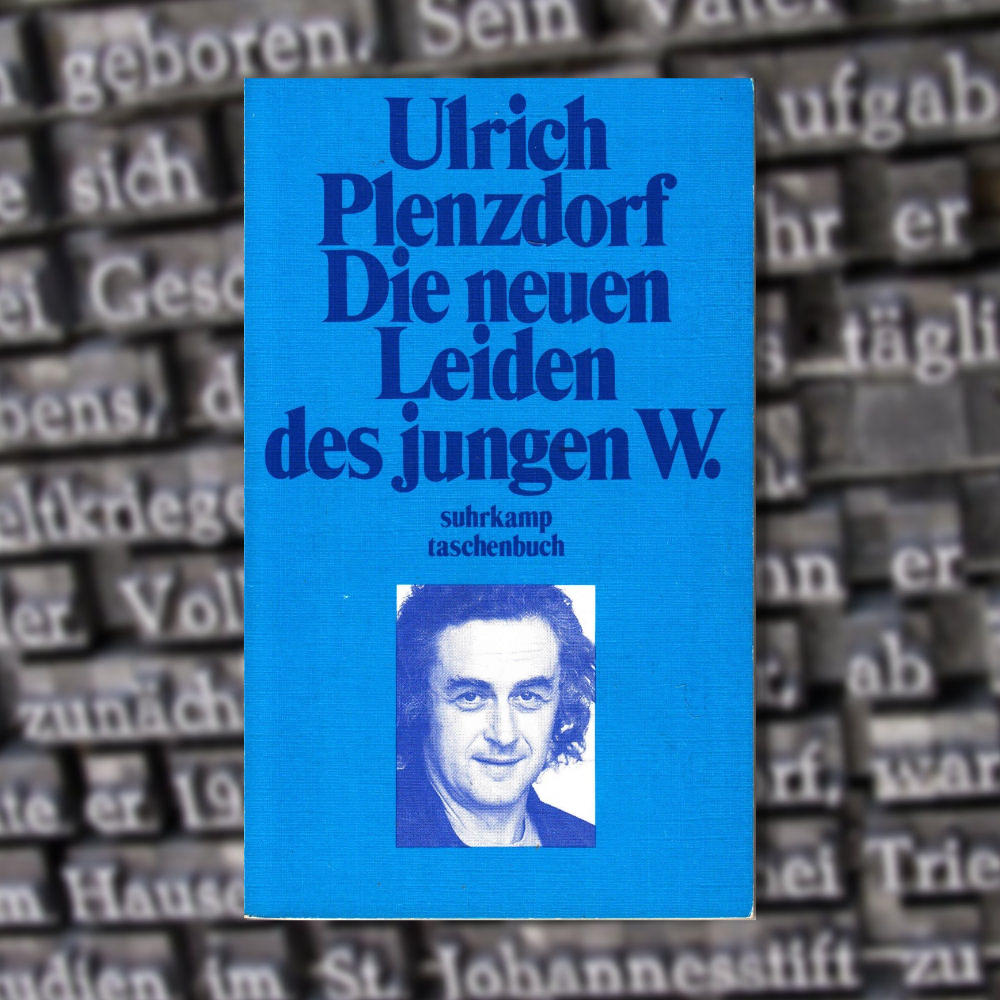

Vor ein paar Tagen sah ich auf meinen SuB und mir stach »Legende vom Glück ohne Ende« von #ulrichplenzdorf ins Auge. Warum ich dann nicht dieses Buch las, sondern nach »Die neuen Leiden des jungen W« suchte, ich weiß es nicht, ich habe mal wieder meinen wirren Gedankengängen nachgegeben. Aber das war kein Fehler!

1983 las ich das Buch zum ersten mal, damals erwischte es mich ausschließlich auf der Gefühlsebene, da war diese traurige Geschichte eines jungen Mannes, der ähnlich empfand, ähnlich litt wie ich. Außerdem konnte man durch die bloße Erwähnung dieses Werkes unseren Deutschlehrer so herrlich auf die Palme bringen, denn der hielt es für eine Form von Blasphemie, sich mit einem Titel bei Goethe anzulehnen. Doch jetzt zum Buch, das einige von euch sicher nicht kennen, deshalb noch ein paar Zeilen zur Entstehung dieses Werks.

Mit der Geschichte hat sich Plenzdorf an Goethes Roman »Die Leiden des jungen Werther« angelehnt. Plenzdorf, ein Schriftsteller aus der DDR, schrieb sein Werk in den 1970er Jahren, als er selbst noch ein junger Mann war und es traf auch in den 80ern voll das Gefühl der Jugend (Zitat: »Jeans sind eine Einstellung und keine Hosen«). Das Leben war damals (aus der Sicht junger, aufbegehrender Menschen) voller Widersprüchen und Einschränkungen. Es gab einen größeren Bruch zwischen den Generationen als heute.

Das Leben des Protagonisten, Edgar Wibeau, ist von Regeln und Einschränkungen geprägt. Die Leere und Langeweile des Alltags kompensiert er durch seine obsessive Liebe zu einer jungen Frau namens Charlie.

Plenzdorf beschreibt Edgars Leben mit einer beeindruckenden Mischung aus Witz, Ironie und Sarkasmus, aber auch Traurigkeit. Der Roman ist voller witziger und scharfsinniger Beobachtungen über das Leben und die Herausforderungen, mit denen junge Menschen konfrontiert sind.

Der Erzählstil, orientiert sich an der Umgangssprache von Jugendlichen, einfach und direkt, was den Ton trifft und dazu führt, dass man sich schnell in der Geschichte wiederfindet. Der Autor hat die Figuren treffend charakterisiert. Sie sind sorgfältig gezeichnet und überzeugen in ihren Handlungen und Gedanken.

Nicht unerwähnt soll bleiben, zwischen den Zeilen, findet sich auch viel Kritik am System der DDR und den Absurditäten des Alltags – etwas, was mir erst jetzt beim erneuten Lesen aufgefallen ist.

Die Geschichte ist zwar eine Tragödie, aber der Autor schafft es, auch humorvolle Szenen einzufügen. Diese lockern die Geschichte auf und geben dem Leser eine Atempause von der Tragik, sodass ich den Roman nicht als schwer empfand.

Fazit:

Für mich ist »Die neuen Leiden des jungen W.« gefühlsmäßig eine gelungene Mischung aus »Der Fänger im Roggen« von Salinger und »Die Leiden des jungen Werthers« von Goethe. Ohne Zweifel ist das Werk ein wichtiger Teil deutscher Nachkriegsliteratur und ist ein echter Klassiker, den man kennen sollte.

Antworten